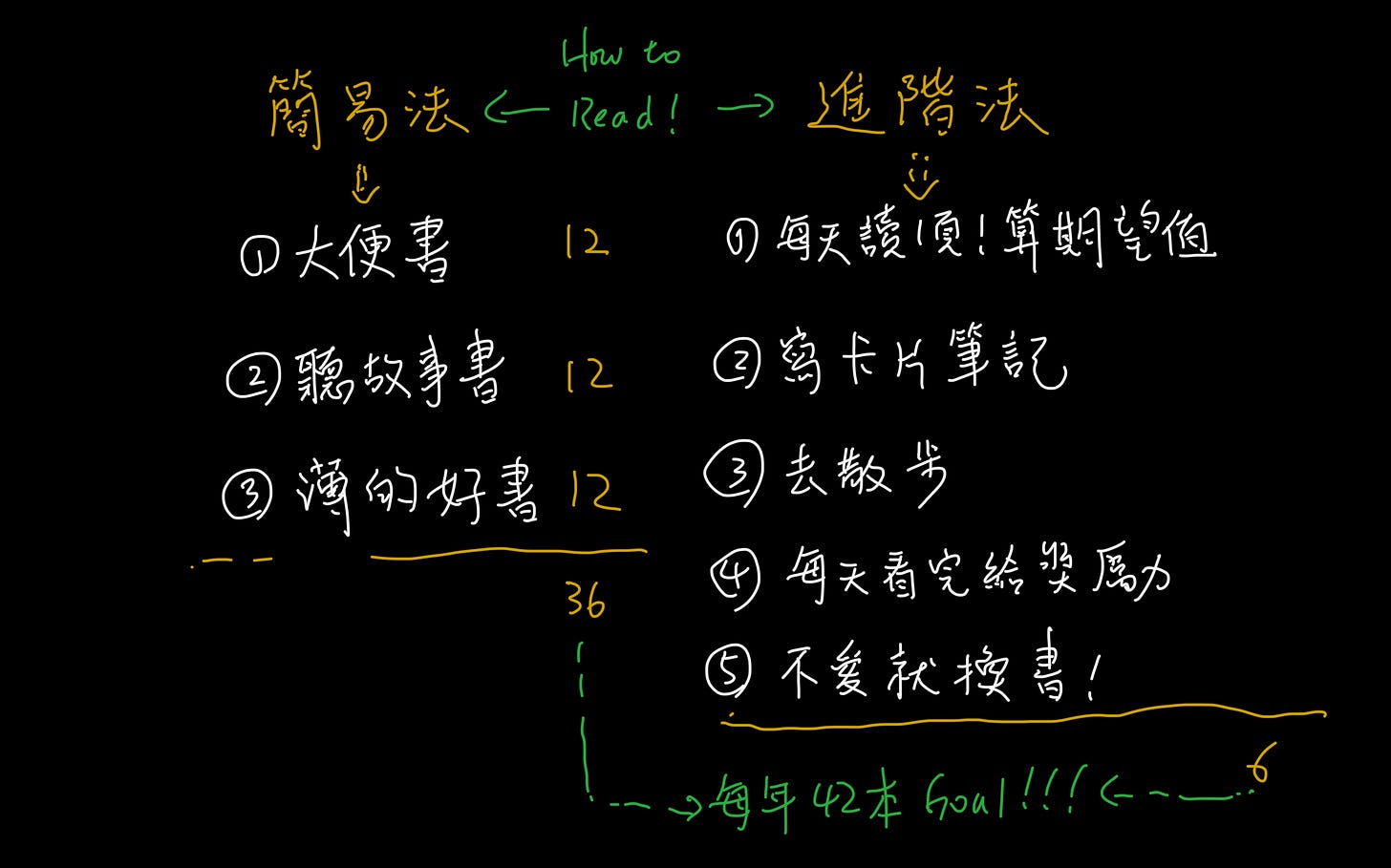

我每年讀50本書的簡易法 學會後你40本起跳

對我來說閱讀是喜歡做的事,讀完後寫成筆記卡片和心得則是我的能力,分享出去則是想要找志同道合的夥伴。

讀書的好處:書上的內容網路上沒有且結構化

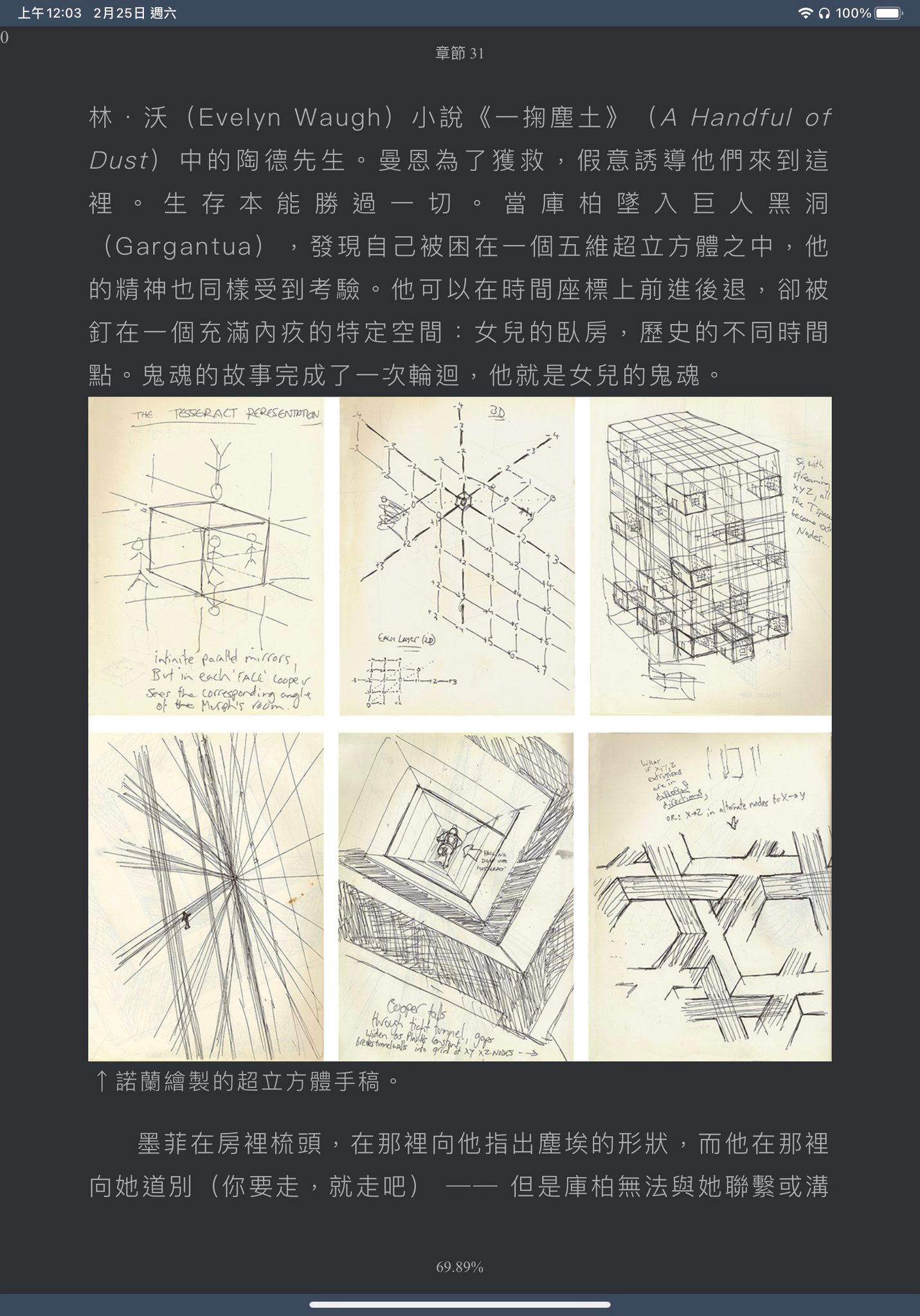

直覺來想網路上的資訊已經超多過載,去年我在讀「諾蘭變奏曲」時卻給了相反的答案:

諾蘭:「我研究了網路上幾個故事,發現裡面的文字都是在不同來源之間剪下貼上,敦克爾克事件尤其明顯。」

他說,「你就是會撞牆,在資訊整理方面,Google並不像大家想得那麼強大。在各種領域裡,例如蒐集你的行蹤,Google遠比大家想得強,他們非常擅長這類事情。但是在資訊搜尋方面,結果總是有限。你可以做個有趣的實驗,走進圖書館找一本書,隨意翻到某頁,找到一個事實或資訊,寫下來。就這樣反覆十遍,然後上網看看這十件事能查出幾件。我們會覺得九成的資訊都在網路上,但我懷疑真正的答案是一成。」

布魯克林公共圖書館的書架是開放式,逐一編號。作者用亂數產生器先選出書架,再選出書本,再選出頁數,再選出該頁我第一眼看到的事實。

有時候我會遇到插書或食譜之類的而選不出事實,但總之我蒐集到了十項,下一次與諾蘭碰面時,我把清單放在桌上,推給他看。

1.愛斯基摩面具的嘴裡有魚,代表祈願打獵成果豐碩或好運。

2.用烙鐵在壓克力上製作版畫時,必須戴防毒面具以免吸入毒煙。

3.甘迺迪當總統時只打了三次高爾夫,因為他行程滿檔以及背痛,這三次都在1963年夏天。

以上問題中,甘迺迪並沒有在當總統時只打過三次高爾夫球。網路的內容因為多所以不一定正確。

但更大的問題是網路上的內容沒有結構,雖然超連結的設計很符合腦神經的設計,但實際上Google索引和Facebook的無限瀏覽,都比較失去的超連結腦神經的設計。

如果我們想要更有系統、更有系統的取得知識,那看書才是最好的方法。

▲讀了「諾蘭變奏曲」才有機會看到這個酷星際效應的超立方手稿

我的經驗:看書的數量不用跟滑手機看劇搶時間

先看看這個數字,根據《CEOWORLD》雜誌最近發布的報告,台灣平均每人每年閱讀約6.83本書,花費約157小時在閱讀上,全球排名第12位。

所以客觀來說,台灣閱讀人口並不少,但出版社的困難確實是真的,而且我認為每年看7本書其實還是太少。

前幾年我也因為很喜歡滑手機而逐漸不看書,在2022年後開始奮起,從每年30本書開始到去年已經看到54本書了(我能清楚記錄每年看幾本書因為有「結構化日記」的習慣)。

重點來了,這個過程中我並沒有少滑手機少看劇,去年我也看了將近70部的電視劇和電影,也是不少了,每天滑手機的數量也好幾個小時,所以看書不會「完全」剝奪滑手機的時間,來看書吧!

讀書3步驟

步驟1.從大便書開始:專欄集、回合集

上廁所時總會想要滑手機,不過大便的時候是個難得可以專心的時刻,所以先改看書試試看,看得書一定要是每個章節關聯性沒那麼強的書籍。

例如我買的版畫吳松明老師的書「丹裡的肖像」就是一篇篇個人對家鄉的想念,我也透過裡面的文字了解老師的創作脈絡,全書250頁21個章節,蹲一個月馬桶一定讀得完,推算12個月就讀完12本書了,光這個習慣的改變就贏過台灣平均值6.8本書。

推薦幾本專欄集

鱸魚:異類矽谷

馬世芳:地下鄉愁藍調

紅房子:圓山大飯店的當時與此刻

»»每月一本、每年讀完12本書完成!

步驟2.聽整本有聲書:故事型書為主

如果不能靜下心來看書,那我們換個套論用聽的,但要聽整本有聲書,而不是說書人整理後的書摘。一本書的整本有聲書大約4到10個小時,推薦使用AirPods等真無線耳機、在運動散步、通勤或者是睡覺時聽。

整本有聲書的來源我首推「微信讀書App」,每個月約90元新台幣訂閱費就可以聽大部分的書(但馬斯克傳不行)。因為是聽書所以也不用在乎是不是簡體字了,如果不想用的話Youtube也有一些整本有聲書可以聽,也可以找國內出版平台做的有聲書來聽。

因為聽書的專心程度不比看書,所以這裡推薦看「故事型書」,例如哈拉瑞的「人類大歷史」、「小島經濟學」和「哈模先生去看心理師」都是用有聲書聽完的。

如果聽到的書很棒的話,我會放棄用聽的進入認真模式,改借或買紙本書來閱讀。我自己聽整本書的速度也不快,大約一個月一本,但一年又讀完12本書了!

推薦幾本故事型書

菊與刀

蛤蟆先生去看心理師

海底撈你學不會

題外話,在這個範疇下看漫畫可以嗎?

當然可以!如果是看漫畫的話我是以一部等同於一本書,以下推薦2024看過幾部好棒的漫畫書:

平屋慢生活

達文西事變

My Home Hero

夏日時光Summer time redering

»»每月一本、每年讀完12本書完成!(累積24本)

▲故事經濟學這本書我自己有買過繁體版看過一次,很想再看第二次但心裡怕怕的,第二次就用聽的聽完了,依然收穫很多!

步驟3.看薄帶有用的書

有的書動輒400頁以上、張忠謀自傳更高達600頁,就會有看不完的感覺而放棄。其實書的知識的厚度跟書本的頁數沒有正相關,也有很薄的書對我的幫助卻很巨大,例如德國學者韓丁格寫的「養出內心強大的孩子」,只有155頁厚卻是啟發我最多的兒童教養書。

包括「看出孩子的獨特性、他就會感受自己是一個獨特的人」就啟發我很多,我寫了9頁的筆記,有些超過400頁的書、我寫的筆記可能只有2頁。所以先從薄但很棒的書籍開始,絕對很有幫助!

推薦幾本薄有用的書

韓丁格:養出內心強大的孩子(155頁)

詹宏志:城市人(195頁,絕版要去圖書館借)

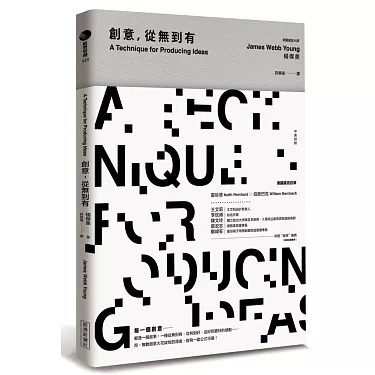

創意的生成 / 創意從無到有(136頁)

»»每年讀完12本書完成!(累積36本)

▲創意的生成(創意,從無到有)這本超薄的書我喜愛的以前上癮科技公司的同事,我每人都送一本看。

升級:厚且不好讀的書攻略法!

到這裡為止我們每年可以保底可以看36本書了,絕對是可以曬社群的數字(請務必一定要發,大家的讚會鼓勵你繼續閱讀)。有這個信心下,讓我們開始攻略困難的書籍吧!

每天看書頁數、算期望值:每天至少讀1頁!

為讀書設定KPI和期望值,例如今年的大魔王「21世紀價值投資」,這本書在幾年前我看完第一遍後,去年就想要再看第二遍,裡面有些專有名詞不會解釋又帶有許多數學計算,看得時候很容易頭暈腦轉,因此我就開始放慢速度,降低到每天只看5頁、狀況好就看10頁。

不論如何,每天要至少讀1頁喔!

接著計算看完書的期望值,假設我要2個月內看完530頁,等於1天至少要看9頁,如果今年只看了5頁,我就會馬上重新計算每天要看幾頁才能看完。如果原本設定2個月會會看完但沒完成,我會再往後拖延但同時啟動起他書籍開始看,但盡量不拖過年底。

看完了21世紀價值投資,我得到的回報就是寫出了「一切關乎於資金使用效率 我所認識的巴菲特投資」和「公司有高利潤不一定好 會吸引競爭者加入」這兩篇很棒的文章!

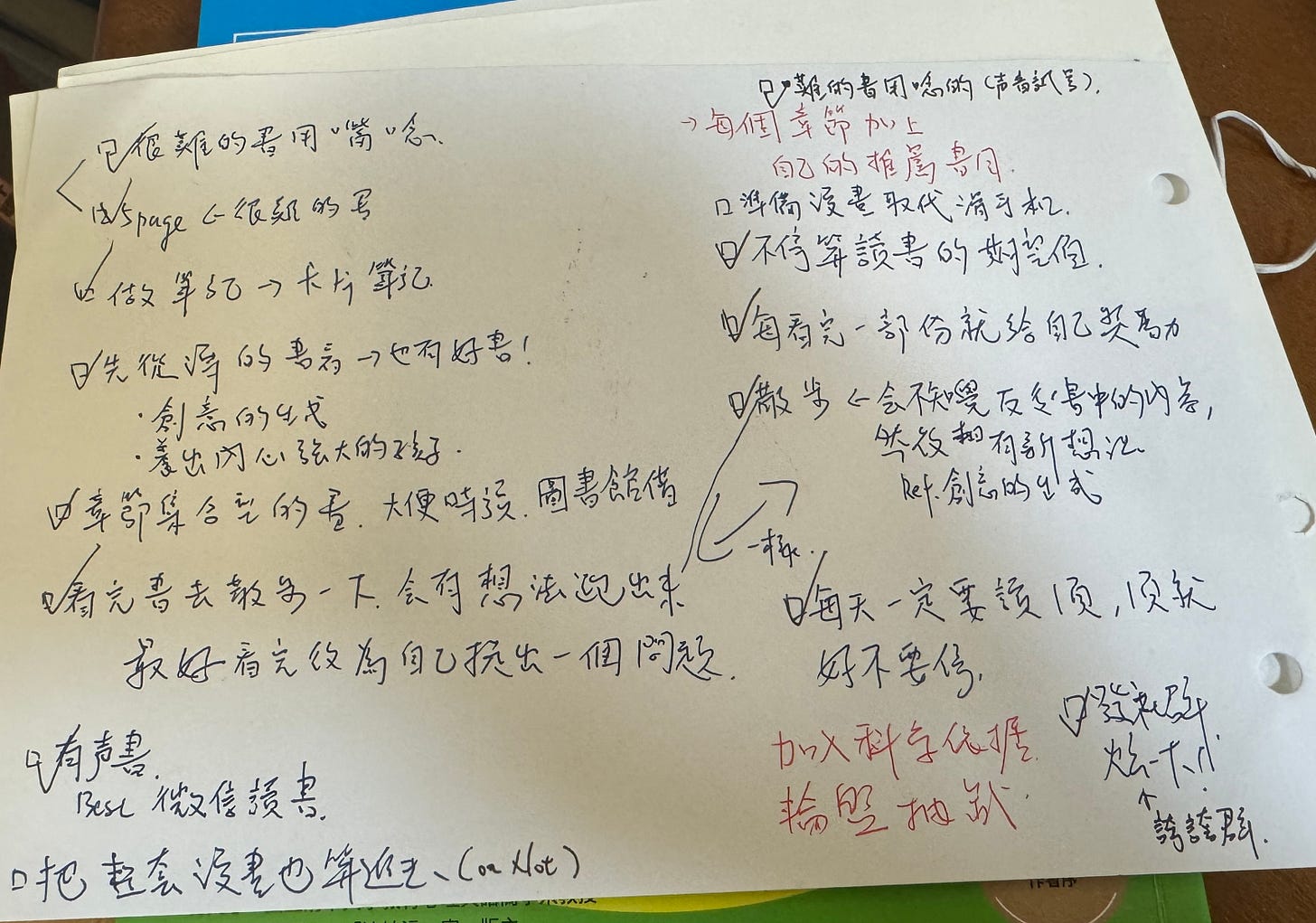

做筆記:我用卡片盒筆記

讀到什麼有想法就寫下來,寫的過程沒有固定格式,但最好是用筆手寫、這樣能強化腦袋對文本的理解。如果不方便用手寫,用打字或者是錄音都可以,這都是為自己做2次記憶的方法。

題外話,如果看不下去的時候,用唸的效果也不錯,可以把這一段過過去。

我自己的方式是「卡片盒筆記法」,詳細做法我有寫在Cool3網站上:

因為人真的很容易忘記,卡片盒筆記第一要務就是,先寫下來。不要很拘泥於形式,有寫下來才是最重要的。

所以我一開始先不考慮電腦軟體,而是拿一本大約A4紙大小的空白筆記本,每次要寫的時候就撕下來再折一半。在閱讀《卡片盒筆記》的時候一有靈感或疑問就寫下來,一次完整的想法就是一張卡就是。除了人很容易忘記所以要馬上寫下來,另外寫下來這件事本身就在清空大腦,這樣才好好思考想事情,腦袋能夠順利思考,是因為腦袋不用強記一些東西,所以把東西放到外部、就是卡片筆記就好…

▲我寫下的N張卡片盒筆記

看完書去散散步

看完書後去散步一下,走個30-40分鐘左右,可以的話先不要聽音樂或聽Podcast,如果散步前先帶有一個關於書中的問題更棒,這時候會不知不覺大腦會反芻書中的內容,有一些想法冒出來,可以的話就趕快先記下來不然會忘記。

這個腦中冒出的想法就是你珍貴的知識創造,也是看書得到最好的回饋喔!如果能再進一步的話就寫成社群貼文分享給朋友吧!

看完一本書或一個部分就給自己獎勵

你最喜歡做的事情是什麼呢?是看劇、滑社群還是打電動,就把這個當作是每天看完書的獎賞吧,不論是大便時看完書、聽完一部分書還是看完10頁困難的的書,完成後都給自己一點獎勵,形成正向循環更願意看書喔!

真的攻略不下去果斷換書

如果看得真的很痛苦,那肯定是書的問題不是你的問題!請果斷放棄這本書、趕緊換下本書就可。有時候是沒有緣分、有時候是書寫得好但譯者翻得爛,所以千萬不要認為是自己不能看書,要怪就怪罪書就可。

反過來想,如果看到一些翻譯書覺得翻譯得很棒的話,務必要把譯者記下來,去看譯者還翻譯過哪些書,有興趣的就拿來看吧!

推薦硬卻很棒的書

薩菲:高效率創新

沃克:為什麼要睡覺?:睡出健康與學習力、夢出創意的新科學

郭怡慧:陪你讀下去

»»每2月讀1本、每年讀完本書完成!(累積42本)

知識是載體並不限於書中

到這裡為止,如果順利的話我們每年就讀完42本書了,除了第二階段硬書以外,前面的部分我有信心大家一定都做得到。但還是鼓勵大家能夠一起到第二階段,就算每季讀一本硬書都好,配合自己看完書後的想法絕對是屬於自己知識的珍寶!

但我也想要說,我們要取得的是書中的知識,紙本只是知識的載體,而書籍只是系統性知識優於網路,所以我更愛看書。但更多的工具類型知識,包括地圖、食譜和如何修腳踏車,其實形式上網路上的知識會更加適合,所以獲取什麼樣的知識就會有其適合的載體。

顯二的長效價值:每天寫一張卡片、久而久之獲得就更多

從2023年開始到現在大約2年,我已經寫了數百張的卡片(當然也丟了不少),我讓卡片成為我腦外的神經元節點,很多想法除了從網路上尋找外、就會回頭看我的卡片,連這篇文章也是我一年前就寫好的卡片所整理出來的,推薦大家一起來寫各式各樣的想法卡片,就是自己最棒的知識資產喔!

▲我的卡片證明本文絕對不是人工智慧生成的。