張忠謀自傳(下)讀後感 不當高階經理人也受用無窮

600頁的大書沒想到2星期就看完了...

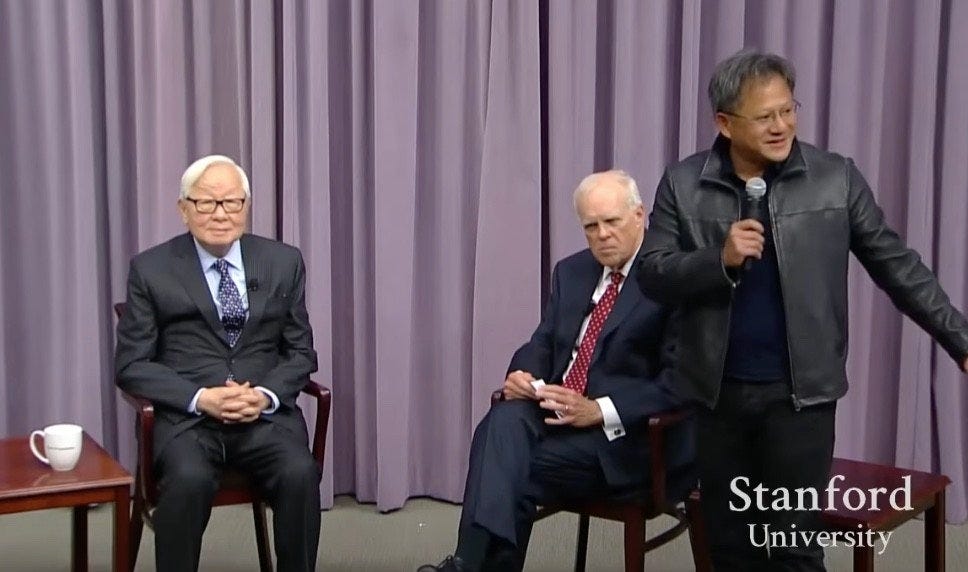

▲張忠謀在接受史丹佛但學工程學系「工程英雄」殊榮時,和時任史丹佛大學校長John L.的對談,主持人還是皮衣怪客黃仁勳。對談內容可看我翻譯的文章「臉書、Google看過來!「平台」的核心價值,台積電早在30年前就確定。」

這位沒有在台灣生長、卻在53歲後成為台灣經濟發展最重要的關鍵人物之一,讀張的自傳也是閲讀台灣歷史的一部分。原本只是想把張忠謀自傳(下)當作故事書唸完就好,因為台積電的成就實在過於巨大,總覺得很個人的關係是遙遠的。但沒想到非常好讀,而且很能審視自己工作上的發展,對投資也有些幫助,就寫下來跟大家分享。

人的發展都是有跡可循 不要跳來跳去

我在讀張忠謀自傳,最大的感觸就是張忠謀在台積電上的成功,幾乎都源自於張在德州儀器時累積的實力,以及在德州儀器看到的缺點和機會,而來到台灣當任工研院長的時候,對於工研院能力,也能非常客觀的看待,才在全球半體版圖中,找到一個台灣可以切入的機會-專業晶圓代工。

德州儀器的累積-個人能力、人才庫和需求廠商

MC(張忠謀的英文簡稱)在德州儀器2年後就得到了帶薪念史丹佛電機博士的機會,原本回到德州儀器的時候以為要擔任研發經理的職業生涯,不過卻被派往擔任綜合管理職。

果斷但客觀的價值觀

MC並不會覺得不適應,反而積極理解技術、行銷、和會計等各部門專業,也因此養成了自己一種「果斷但客觀」的價值觀。MC非常在意技術研發的領先,但同時間要求營收的取得是來自於技術領先的成果,而不是其他原因。

MC認為管理者在技術了解一定要跟上,否則舊技術的想法會造成錯誤的決策,在書中一直提到他兩位上司夏伯特和彪希就是因為跟不上當時的半導體發展,才會頻頻做出錯誤的決策。

例如當時德州儀器的總經理彪希,發現德州儀器開發出市場少有的計算機晶片,賣給品牌商幾十美元,然而品牌商確可以直接對消費者賣到200美元以上,因此彪希就想發展德州儀器的消費性電子產品部門。

這對MC來說完全反對,因為一但自己做了消費性電子產品,除了分散公司的發展資源外,原本是客戶的品牌商反而變成了競爭者,造成了客戶對德儀的不信任關係。

而且有了自家的消費電子性產品的部門,張忠謀的半導體部門就得第一順位服務自家內部的客戶,而不是服務外部的客戶,而且這還是董事長夏伯特要求的。但明明外部的客戶才有業績,卻得擺在第二順位。

當張忠謀在德州儀器的反對完全沒效,不但如此他還得被逼著提高半導體晶片銷售額,來補消費性電子部門虧損。不僅如此,因為和彪希的不對盤,最後張忠謀還被彪希調去當消費性電子部門的總經理,一個MC最反對的業務、還要當該部門的總經理去力挽狂瀾,結果當然是每況愈下、更打擊了MC的心智。

這樣的痛也讓MC在台積電的時候堅持一定要做「專業晶圓代工」,而且要服務好他的客戶,不和客戶做競爭。要夠痛才會在自己的事業夠堅持。

一路走來累積的業界朋友就是珍貴資產

1986年台積電成立的第一個總經理,MC找了三四位以前在德儀的下屬都沒人有興趣,不過MC除了德儀外在整個半導體業界都熟悉,找到了在GE半導體的戴克斯(也要感謝GE傳奇經理人威爾許要關掉半導體部門)。戴克斯也順勢拉了也在GE的Pletcher當在美行銷經理,在台積電第一年就開始拓展美國市場。

當時的Intel資深副總虞有澄也跟張忠謀認識,在CEO葛洛夫來台灣的時候得到這個機會向Intel提案台積電為其代工,後來Intel真的開始放量給台積電,因為Intel要把自家的產能放給最先進的1.5微米製程產品,成熟5微米製程的產品於是丟給台積電代工。

不過台積電要到1989年4年後歐美的訂單比率才提高到55%,一方面是發展需要時間的累積,另一方面則是過去德州儀器同事Luke來當新的對美行銷經理。Luke被產業稱為「高價路克」,因為他喜歡為台積電帶來客制化的訂單,因為客製化所以報價就超級貴而得到這個稱譽。

所以在我們工作的歷程上,不論是公司內或產業內如果遇到表現優秀的同事,一定要緊緊記著未來才能累積出強大的人才庫。當然自己的名聲也很重要,否則這些優秀的人哪會來一起做事呢?

有趣的是NVIDIA黃仁勳並不在MC在德儀就認識的業界朋友,而是NVIDIA在接觸台積電在美行銷部門不被理睬後,反向寫陌生開發信件給張忠謀才成功結緣。

另外黃仁勳絕對是一位頂尖的經理人,因為2013年張忠謀在找接棒人選的時候,除了內部的蔣尚義(研發)、劉德音(製造)和魏哲家(組織)以外,還徵詢了黃仁勳是否願意來擔任台積電的執行長,不過Jensen的回覆很簡單「我已經有工作了。」

張忠謀煮的石頭湯:為台灣在半導體市場找到一個定位

張忠謀在德州儀器擔任全球半導體部門總經理的時候,就將製造工廠的觸角延伸到日本、新加坡和台灣。特別是和日本合作的經驗中張忠謀發現日廠的良率特別好(新加坡則是政府部門準備最充分),這個東亞的優勢延伸到台灣的工研院,台日工廠的員工都有工程教育背景且流動率低,這點和美國相反。

來自政府的需求:三家在美台裔的IC設計公司(國善、茂矽和華智)要求台灣政府補助建造晶圓廠,但經費1億美元政府無法支應。

工研院長MC的發現:工研院實驗工廠唯一優勢:技術落後,但製程良率高。

MC的提案:政府不補助,但推出一個「專業晶圓代工廠」,滿足這些IC設計廠需求。

阻力與助力:台積電籌辦的過程中,當時的國科會主委陳履安不停阻止;幸好資政李國鼎不停的穿針引線,並幫MC擋政治子彈、包括打電話罵人。

行政院長俞國華的想法:政府可出資49.8%成為民間公司,但民間的投資需要一家外資來領頭,否則民間公司不投。

所有外資唯一飛利浦想投:MC動員了過去所有關係,找了Intel、德州儀器、SONY、AMD等公司,還有孫運璿要求的Pansonic,全部拒絕MC的提案,只有飛利浦有興趣、而且還是在報紙上看到消息主動接觸的。

王永慶不投資:王永慶見了MC二次面最後拒絕投資,但在院長俞國華的壓力下投資了725萬美金。有趣的是,台塑在台積電上市前就找券商找投資者將台積電股票全部賣出,完全沒享受到發展紅利。但苗豐強則是最有興趣投資的(P.364):

台灣九大公司(台塑、華夏、中美和、聲寶、宏碁電腦、神通電腦、大同、新光紡織、台灣聚合)的董事長,告訴他們台積電總股本金額,以及政府及飛利浦的參與金額。主要目的是邀請他們參與投資;而且,「有關計畫內容,請洽工研院張忠謀(附我的電話號碼)」。

沒有一個人打電話給我,「五人小組」也只要求我訪問台塑王永慶董事長及神通苗豐強董事長。起初我覺得奇怪,但不久後我就完全明瞭—除了苗豐強外,實在沒有人有興趣投資。即使他們投資,也完全因為政府的「情面」,不需要聽我簡報。至於台塑,當時政府要它投資五%(約七百二十五萬美元),並認為它是必要的投資者。若台塑不來,別人更不會來,所以當然要盡洪荒之力。我也就被派遣為先驅部隊。

苗豐強的訪問相當順利。苗君曾在英特爾公司擔任微處理器設計工程師多年,對IC非常內行。他的投資興趣是真實的。我去時,苗的父親苗育秀先生亦在座,而且很明顯地是最後決策者。他也相當贊成投資。後來聯成石化(亦為苗育秀先生主持)成為台積電原始股東之一。

在錢(政府的斡旋)、人(工研院實驗工廠和MC過去人脈)和市場需求(純IC設計公司興起,需要便宜品質高的晶片製造代工服務)不停變動的情況下,張忠謀還是切出了一個屬於台灣半導體的特殊定位,邁出了成功的一步。

而在台積電發展的過程中,MC謹記在德州儀器資源被挪用、領導者不理解先進技術的教訓,站穩訂單腳步後開始大力投資研發,好的良率基礎下在製程上成為技術領先的公司。

寫了到現在,其實我真正的分享的是,每個人的發展都是循著一條軌跡發展的。個人在發展的過程中,哪些人事物是好的我們就收下、哪些事情造成失敗我就記住它,並在未來的機會中找到改變這個錯誤的機會。

張忠謀傳下其他有趣的部分

去美國設晶圓廠本就是政治服務(P.365):

第一類是「成本」的驚奇。一言以蔽之:「什麼都比原先估計的貴」。台積電在九五年已有很專業的成本估計單位;但是這單位的專業是估算台灣的成本;對美國的成本估算,他們等於是瞎子。在一九九六至二〇〇〇年五年中,首先是工廠及潔淨室建築等遠超預算,接著是製造設備、薪酬、甚至辦公室用具等等,都超出原來預算。俟 waferTech 工廠在九八年開始量產後,更發現製造成本遠超預算。本來以為「美國廠成本雖比台灣高,但獲利率不會太差」的假設,完全錯誤。WaferTech 不但不獲利,而且虧損了好幾年!

董事長和總經理意見不合的時候,要請專業顧問麥肯錫裁判(P.482):

一九九六年,總經理布魯克與我有一個關於公司組織的爭執。台積電自成立後,一直都是「功能式」組織,即:營運(製造)部、研發部、市場行銷部……等。布魯克認為應採取德儀形式「業務單位」組織(見本書第三章)。我則相當堅決認為「業務單位」組織不適用於台積電。布魯克不服,要找國際級顧問公司的意見。我雖然相信我是對的,但為了撫平布魯克,也同意找麥肯錫研究這題目。

麥肯錫花了兩、三個月時間,先在內部了解我們的業務後,再與我們的十幾個主要客戶談。結論是完全同意我的看法:「業務單位」組織不適於台積電,還是繼續「功能式」組織較好。

麥肯錫的結論解決了我和布魯克在組織上的爭執,但正如一般國際級顧問公司的做法:

回答你給他的問題後,他會發現一個新問題,讓他再為你效勞。這次,麥肯錫說:「在我們與你們的客戶討論你們組織問題時,我們發現你們客戶與你們的關係不是那麼好。」

後來張忠謀花了許多時間在改善客戶關係上,可以在為NVIDIA服務的部分看見(P.506):

…在挑選代工夥伴時,Jensen願意孤注一擲,挑選台積電獨家為他代工;第三,我也抱著惺惺相借的態度,全力支持,甚至在九八年時,輝達人手缺乏(當時全公司只有八十幾名員工),業務又在急遽成長,台積電還特地派了兩位「生產計畫師」進駐輝達一個月之久,為他們規畫進貨、存貨、售出等等,並協助訓練他們的新進員工。這是一個很不尋常的客戶服務。

顯二的長效價值:從台積電擴張看半導體週期

從張忠謀自傳就可以發現,台積電非常了解半導體週期,對應的決策就是不會在半導體景氣景縮的時候縮手資本支出,這通常需要3年的建廠時間+1年先進製程需要時間,所以如果要迎接半導體高需求榮景的話,四年前就要準備擴廠了,反而在經濟榮景的時候不會無端擴張資本支出。

所以如果要買台積電或半導體相關產業股票的話,看台積電定期法說會釋出的資本支出金額,並對照之前的金額,就可以有效抓到半導體週期了!

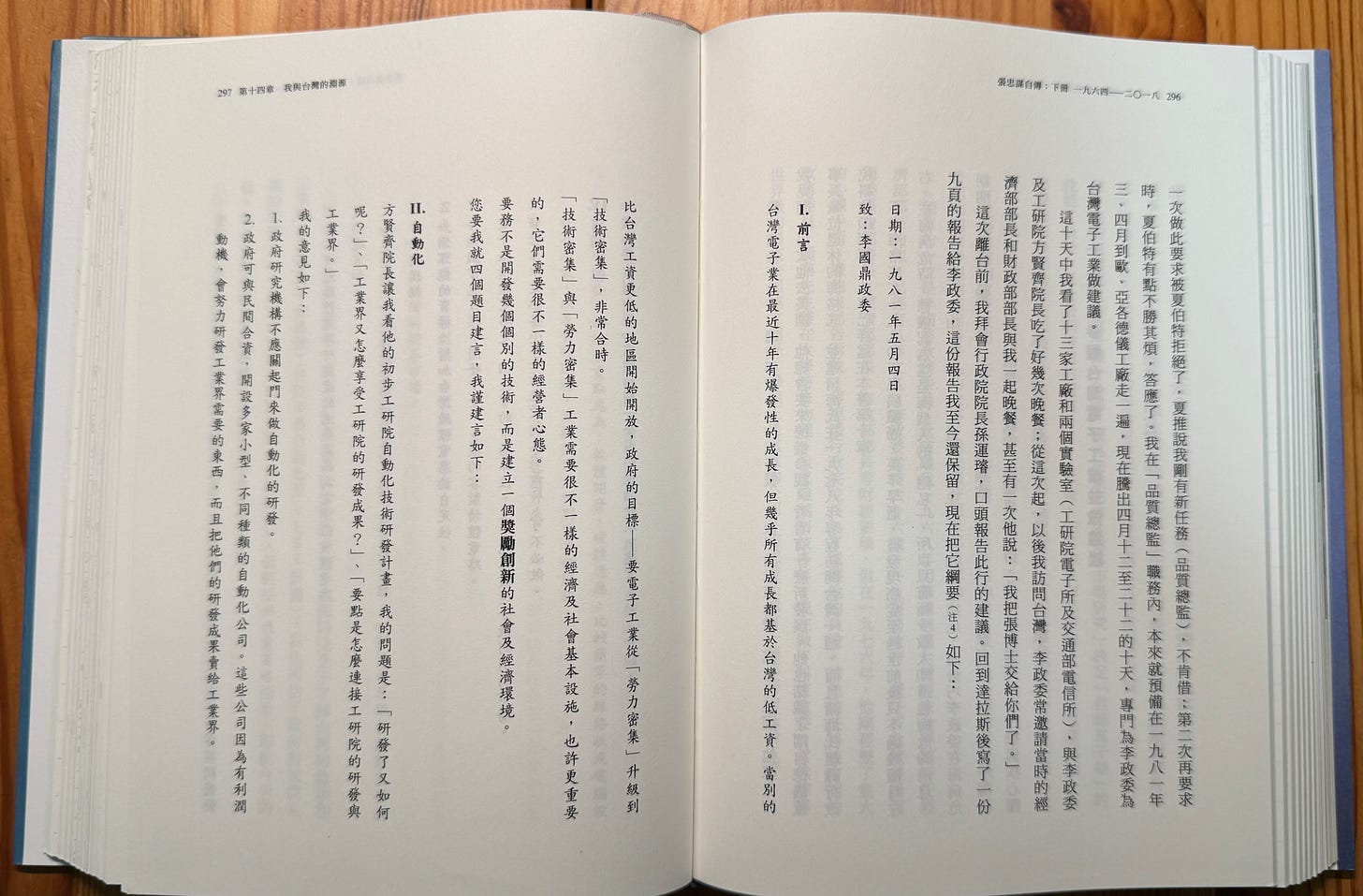

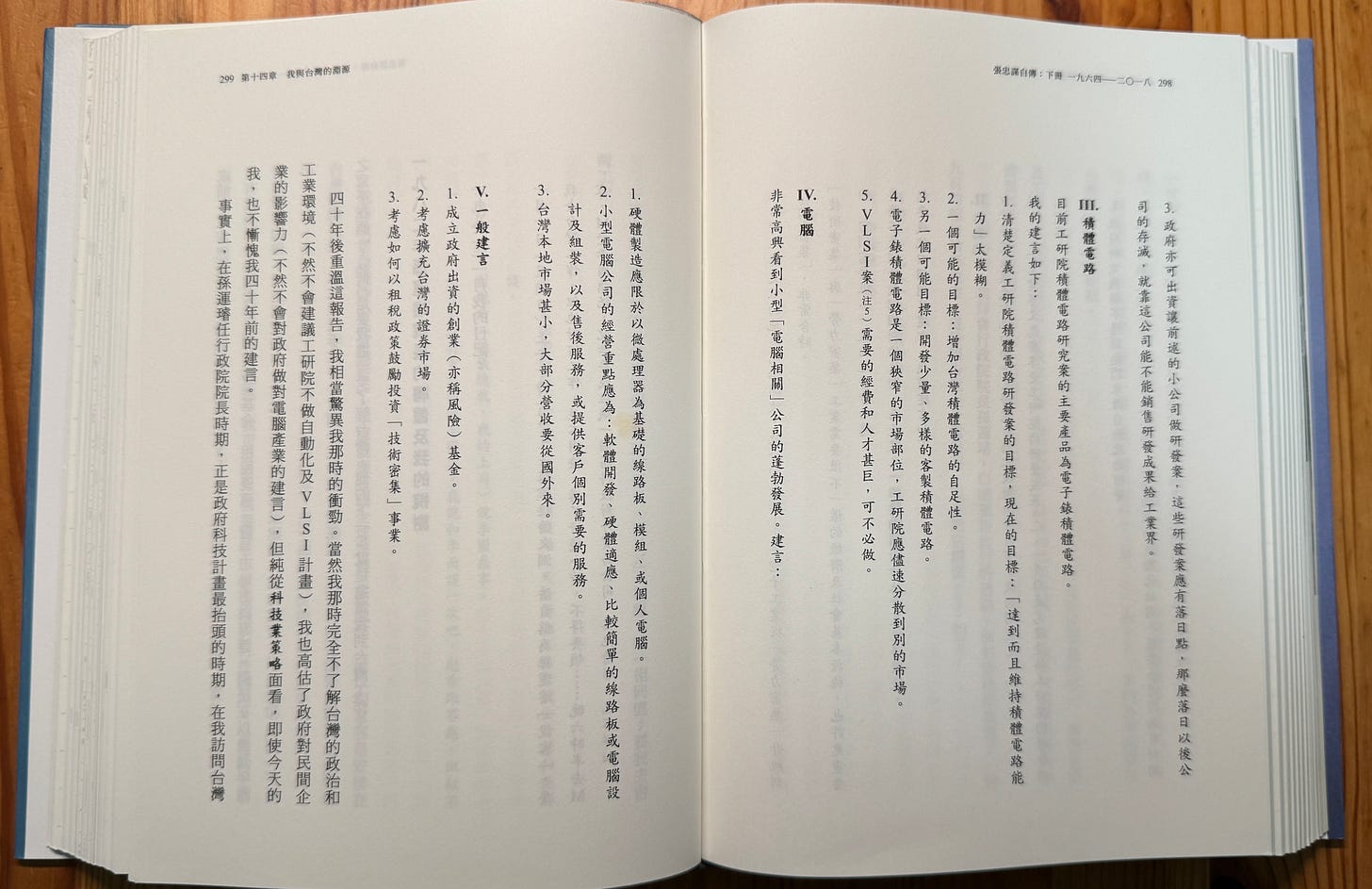

最後的最後,推薦大家看P.296-297張忠謀先生在1981年寫給李國鼎資政的「改變台灣的一封信」,就是這一封信、台灣半導體產業的齒輪就此啟動。

謝謝妳寫的讀後感,非常受用。