公司有高利潤不一定好 會吸引競爭者加入

來自21世紀價值投資...

要不要自己選股主動投資,我認為最好的判斷方式就是閱讀「21世紀價值投資」這本書,如果讀起來非常有興趣而且想要試著用書中的方式分析公司的各種數據的話,那真的有主動選股的天份。

如果讀起來覺得很痛苦,對書中的名詞和計算覺得煩躁的話,那建議不要主動選股,直接選擇指數型ETF投資就好,例如全球投資指數VT就是很好的選擇。

我個人則是在幾年內看了二次的「21世紀價值投資」,說實在讀的也滿痛苦的,不過在和這些公司財務數值搏鬥中以及如何把公司的各種表現量化成數字的過程中,還是有一些不變的觀念是我喜愛的,例如今天想分享公司有獨特的競爭壁壘,是其他公司跨不過來的關鍵。

市佔率和公司持續營運的數值是競爭壁壘

先舉一個例子來說,你認為汽車公司有競爭壁壘嗎?其實一個新的汽車公司只要得到全市場2%的市場率,就有持續存活的能力了。這也是為什麼馬斯克在開辦一個關於永續能源的公司中,會先以電動車作為起點。

然而在軟飲料領域中,卻要擁有20%的市佔率,一家公司才能持續自主營運。所以可口可樂和百事可樂的競爭壁壘是如此的強大。

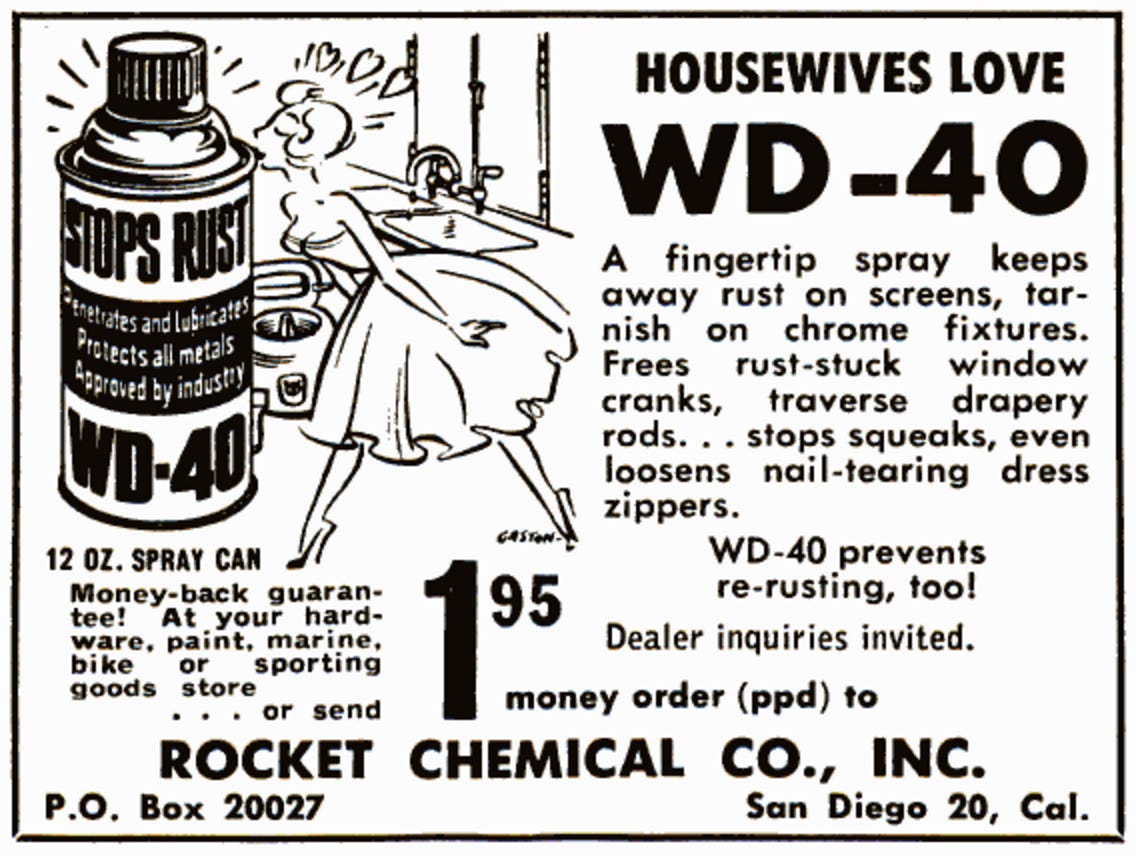

WD-40的競爭壁壘是競爭者不想進入

WD-40則是資本市場的模範生,因為這瓶潤滑劑

一瓶可以用5年,很久才會換一瓶,競爭者根本不想入場。

這是家庭必需品,不受家庭所得影響,有需要就會去買。

WD-40公司會使用利潤購買相同定位的產品,來擴充這個印鈔機。

最有趣的是,WD-40根本沒有技術的獨特性,WD-40來自於品牌的印象和強度,而且會產生迷因MeMe不停流傳。

WD-40一瓶才5美元但幾年才會換一瓶,便宜產生的利潤來不及競爭者投入大量的資金來建立品牌和WD-40競爭。競爭者不想進入,就形成了WD-40的競爭壁壘。

這也讓我們學到一件事,一個公司擁有超高利潤不一定好,因為吸引競爭者加入競爭。這兩我們思考一件事,那些擁有超高利潤的公司是有什麼壁壘讓競爭者無法進入呢?

高利潤公司用高替換成本讓競爭者無法進入

當使用者使用愈久,久到要換產品或服務需要付出極大的成本就會無法撼動。最簡單的例子就是你家的瓦斯管線,這條管線要換公司幾乎不可能,除非你不洗熱水澡不煮飯,不然使用者不會願意換管線,而且換管線是整個社區的事情,協調成本非常高。因此在地瓦斯服務公司擁有強大的壁壘。

所以瓦斯服務公司的競爭者並不是其他瓦斯公司,而是電力設備,如果有一天核融合技術商業化,電力成本變成瓦斯成本的1/2,那使用者將會換掉設備來使用電熱水器和電磁爐,這樣瓦斯服務公司的壁壘將會消失。

軟體、硬體和資料三合一累積超高替換成本

微軟的Office辦公軟體進入公司和政府部門數十年後,累積了高的替換成本,縱使有Google Workspace、Openoffice和Apple等辦公室軟體競爭者,但尋求穩定的工商部門,不會為了每個月10美金而換掉這套軟體,這些軟體中Excel試算表是重點中的重點,因為關於計算結果和使用習慣配上最傳統的財務部門累積出了高替換成本,使得Office軟體擁有超高的替換成本直到世界末日。

NVIDA則是用CUDA鎖定了GPU市場,NVIDA的GPU擁有最好的圖形運算能力,所以機器學習領域和遊戲領域都需要大量的GPU(還有一段時間的區塊鏈算力),但是IC設計能力有可能是NIDIA永遠領先嗎?難道AMD、ARM和聯發科有一天不會推出有相同算力的GPU產品嗎?

這當然是有可能的,因此軟體CUDA綁定了NVIDIA的GPU成就了現在成功,在十多年前NVIDIA就開始推廣CUDA,舉辦各種研討會以及學習社群,讓電資學生在大學時期就開始使用CUDA,有什麼問題就上社群上問,在初期的機器學習領域中,遇到問題的話就得回到這個社群,因為學習資源最多,大家也從CUDA開始入手,進到產業中當然也使用CUDA,因為線上資源最多、可以問的人最多、搭配的硬體跑起來最強,這樣不只是將軟體綁了硬體,還把最重要的資源-年輕到成熟的研發人員也綁了進來。這樣使得整個產業都都環繞在這個軟體+硬體的系統之中。

蘋果就是競爭壁壘的模範生

蘋果也是做一樣的事情,不同於NVIDIA透過CUDA把函式庫綁了進來,蘋果是透過資料把人綁了起來。一開始iPhone建構了智慧型手機的名牌效應,接著一個重要的「照片」App讓人們把資料存在裡面,為了備份因此開始使用了iCloud,每幾年換機時用iCloud轉換資料非常方便,透過這樣的方式將使用者綁了起來,不僅固定了每幾年換一隻iPhone的頻率,也讓使用者從硬體付費加上了iCloud的軟體付費。

蘋果為了把人綁得更死,所以每個預設的App都有一樣的目的,一個備忘錄App能綁上千萬人使用者,一個iMessage雖然遠不如WhatsApp使用者多,但如果也能綁上千萬個使用者那開發這個App就足夠了,有了讓所有使用者有高替換成本這個目標後,你就可以理解為何蘋果總是要開發地圖或訊息這樣比不過其他業者的軟體了。

蘋果的綁死你的野心不僅在手機上,現在也延伸到不同的裝置上,例如在iPhone上複製內容,直接在Mac電腦上貼上這種舒適的體驗,如果不想失去的話就得綁死在這個生態系中。這個部分我在「蘋果的逆向網路效應」文中有更多的說明可以前往觀看。

整理一下蘋果所建立的競爭壁壘:

品牌效應:工作繁忙不想智慧型手機要用哪一款,預算又不是很大的問題時,就直接買蘋果了,而且遇到問題可以到處問很方便。

軟體綁硬體:一開始iOS很好用(電容式觸控螢幕帶來的滑順體驗),如果要用iOS的話一定要買iPhone。

資料綁軟體綁硬體:每個App累積的資料如果要換到不同系統的手機話會很麻煩,例如最難移動的手機備份,所以不想改變。

手機綁平板綁電腦綁手錶:不同裝置之間的資料切換非常方便,如果使用其他系統的產品話就會突然覺得很麻煩所以不想移動。

顯二的長效價值:自己的競爭壁壘是什麼呢?

你的創造:你的發明、申請的專利、寫出來的程式、內容以及各種IP智慧財產

他人對你的信任:你有一個技術,別人也有因此沒有競爭壁壘,但因為信任你的人還是會選你,因為他交辦給你覺得安心,這就是一種競爭壁壘。