蘋果逆向網路效應

原本的網路效應是一個維度的,例如電話愈多人用的話效用就愈高

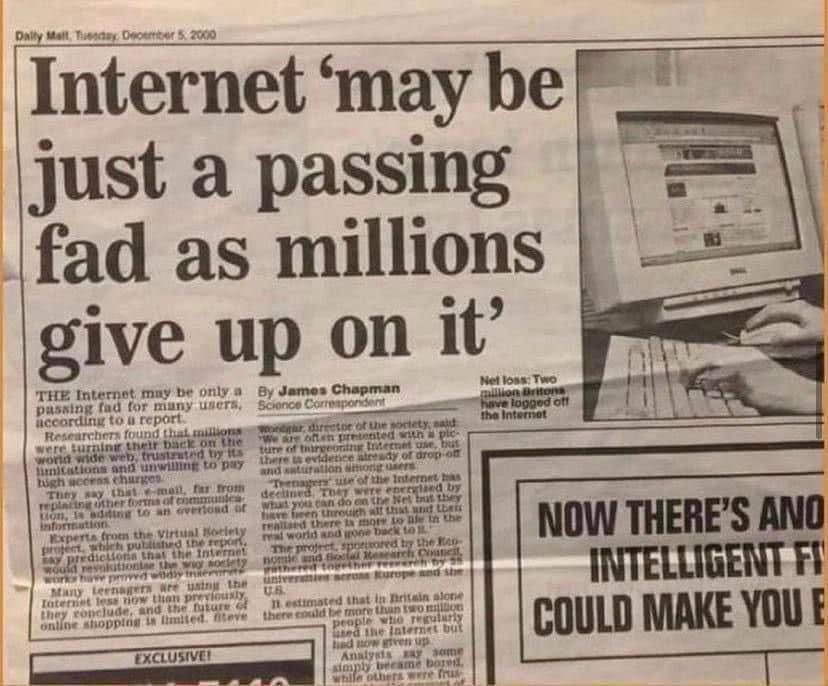

▲2000年12月5日的報紙:網際網路可能只是一時的潮流,數百萬人已經放棄使用。

蘋果產的維度是多的:軟體、硬體、雲端。iPhone拍出一張照片很漂亮、再iPhoto上展現很滑順、透過iCloud同步到不同裝置上、iPad和Macbook上的iPhoto的呈現也很棒,還可以透過iCloud分享給其他有蘋果裝置的人並進行同步。所以使用者為了iPhoto就會繼續買iPhone、iPad、Macbook,繼續買iClould的流量。

一個照片服務把使用者綁死在軟體、硬體和雲端資料的生態系上,如果有N個iPhoto、效應就會一直延續,例如:待辦事項軟體Things、AirDrop傳檔服務、Apple Music音樂服務。

但也有很多沒大規模成功的:或者說,只要一部分人用了,就進入了蘋果的多次元空間。每個軟體如果可以綁定1,000萬人,10個就1億人了。

例如:蘋果的的office系列;aracde遊戲訂閱服務;apple tv+ 這也是為什麼一定要做 apple tv+的原因;apple map密碼工具+Touch ID;Apple Pay + Touch ID。

使用者體驗讓人進入;資料的投入讓人無法離開

使用者體驗是綁定的起點,資料的投入則是讓投入後轉移的機會成本愈來愈高,讓人們不願意換系統。

想法的基礎應該是「使用者體驗」,例如一張照片的如何呈現得更好,iPhone的電容式螢幕讓照片滑動、放大縮小體驗最佳,所以需要最好的硬體去服務好用的軟體。接著因為雲端資料的出現,讓同一張照片可以同步在不同裝置上,為了實踐「好用」+「無所不在」,使用者只好一直買蘋果生態系產品。

除了蘋果以外,是否有其他產品有這樣的作法:Google Search:綁定了chrome,現在想用chrome上的帳號綁定了資料。

我想手機已經是我們器官之一(或是器官的延伸),順手好用沒有壓力才是最重要的。在這個世代應該沒有能取代手機的終端運算裝置,就算眼鏡手錶耳機再怎麼厲害也是手機的延伸之一,所以這個感覺就好像舊車換新車一般。

另外隨手看了一下上午上班時坐捷運的時候,戴上真無線耳機的人其實還不算多,不論你在意的是軟體內容(Podcast、有聲書、串流音樂)還是硬體(AirPods、TWS)這個市場還是會繼續增加才對。