台灣經濟繁榮的代價:各種不合理的便宜將帶來下一波的通貨膨脹

2025年的各種產品和服務都將會更貴

▲金圓券為一圓折合法幣300萬元的比率收兌急劇貶值的法幣,為1948年台灣通貨膨脹的代表性產品(維基百科)。

我在投資市場中最後的結論就是找到「不合理」的現象,然後從中挖掘不合理中的投資機會。也因此在真實世界中養成了發現不合理的習慣,身處在台灣社會,我認為以下產品和服務是不合理的便宜,而台灣經濟的繁榮、可能就是因為這些不合理完成的。

外食不合理便宜

一顆只要80-100元、甚至還有65元不合理便宜的便當,讓一個工作者可以完全省去煮菜、買菜、甚至是洗碗的時間都省起來了。因為外食的便宜,原本女性可以在這些工作中解放,進而投入職場增加勞動力,而且是超高工作時長的勞動力。

但一顆便當如此的便宜,對應的是服務業的低薪以及長工時,壓縮了人們人生的其他要務。

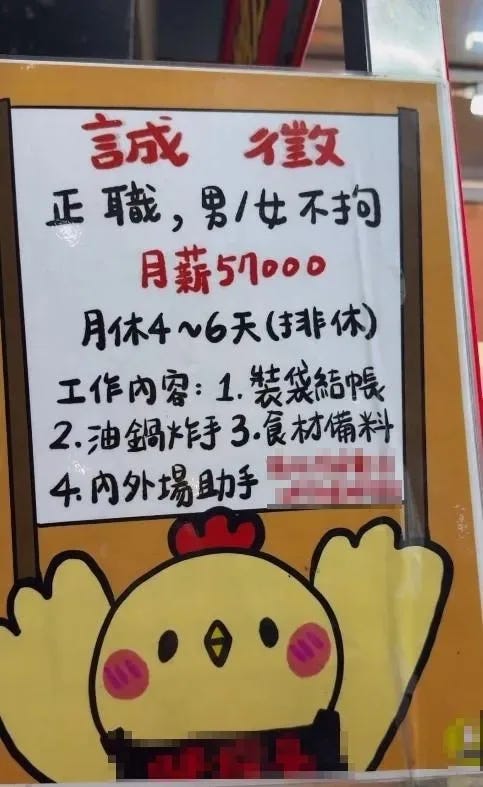

從去年開始,在高收入地區如新竹和台北,服務業的薪水已經大幅提升,但這個升幅還不會結束,2025年依然是服務業薪水提升階段。

延伸閱讀:當整條美食街都搶工讀生──「餐飲重災區」竹北為何一人難求

▲新竹炸雞店開出一個月5萬月薪(Yahoo!新聞)

電費不合理便宜

特別是電價,台電在2022年和2023年分別虧損約2,675億元和2,785億元,但2024年電價僅調漲11%、產業用電調漲12.5%,但這還是政府在2023年補貼台電1,500億、2024年補貼台電1,000億的結果。

國家補貼電費其實是讓CPI通膨指數失效,如果台灣政府不補貼電價,台灣電費要漲25%才能損益兩平。

電費是萬業之本,如果店家真的反應真實成本的話,那所有行業的價格勢必會上漲。

延伸閱讀:台灣電價3年漲4次 每度電費幾乎倍增 已是全球所有廠區中最高

台灣利率不合理便宜

台灣沒有日本的通貨緊縮問題,但台灣央行的利率為2-2.35%,遠低於美國聯準會利率的4.25%-4.5%。

這樣低的利率讓台灣人的買房貸款利息成本遠低於世界其他國家、所以利率的反面就是房價某種程度的高(關於台灣房價的問題可以看我之前寫的「比寒流還冷的房地產市場 將造成2030年新屋的奇貨可居」)。

台灣的低利率導致台灣的貨幣處於弱勢的狀態,舉一個簡單的理由,當美國的定存和債券利率遠高於台灣的定存利率,那手上有閒錢的台灣人一定一直賣新台幣來買美金,賣新台幣就會造成貨幣的弱勢。

新台幣的弱勢讓以美金計價的出口行業具有比其他國家更便宜的競爭力,這使得台灣的貨幣處於弱勢狀態。但這是雙面刃,出口業因為價格競爭力而賺錢,卻犧牲掉需要入口買東西的消費者(例如新台幣一直貶值,你買的新iPhone就會愈來愈貴),那怎麼辦呢?

所以在台灣如果你不是處於出口製造業、特別是高科技出口製造業的角色,你就是這個不合理下的犧牲者。

全民健保不合理的便宜

有健保真的好,看醫生只要付基本的100-200元的掛號費什麼病都可以看,而且遇到需要大額醫療費用的重病更能透過健保給付。

其實後者才是健保的本意,但因為健保太過便宜了,所以便宜的另一個面向就是大家隨意看病、一直拿藥浪費醫療資源的問題,讓原本就擁擠的醫療資源被更加稀釋掉,進而造成醫生和護理師都超時工作、每工時所獲得的薪水不合理的問題。

台灣健保的基本費用為新台幣826元,排且。除低收入戶以外,台灣政府應該要大膽地將基本費用增加到每個月1,500元以上。其實和電費一樣,當一個資源有一點昂貴的時候,那我們才會開始節省使用它,讓資源留到更需要使用的地方。

▲2017年健保署統計全年被丟掉的藥品至少有193公噸,相當於五億顆(中時電子報)。

從便宜到貴路上的兩難

如果以上的資源都調整成合理價格的話,那台灣可能許多公司或家庭都無法營運下去。可是如果一個公司都是靠著超便宜且不合理的勞動力、電費和借款利率運作去的話,那這家公司就會變成要死不死的殭屍公司,整個產業就沒有革新進步的能力了。

從勞動力成本和電費都將無可避免的增加,那真正的通貨膨脹將會出現在2025年,要抑制通膨、台灣央行相對美國聯準會利率還有2%的升息空間,且新台幣已經是一美金換新台幣33元相對弱勢水準,這讓台灣央行比較有底氣來升息,期待在這個過程中台灣的內需產業能夠經歷一次汰弱扶強,台灣消費者的實質購買力也能夠回升,那這樣就不是一個只靠外銷科技製造業的有限經濟體了。

顯二的長效價值:教育其實也很便宜

除了以上這些以外,國民義務教育也是非常便宜,義務教育的便宜是為了讓政府所有的政策執行都能有效的傳播,且社會效率提升,因為所有的國民都能認字了。到政府機關辦事方便,到銀行郵局辦事人人都能處理。

除此之外,義務教育的本質也是不要困住原本的社會勞動力,有了義務教育,父母才能成為勞動進入職場。

最後義務教育成為篩選人才的機制,用成績篩選、用考試篩選、用學校篩選,最後篩出來的人在智育上特別出眾,能力大的企業可以直接使用。但也往往犧牲了那些不適合篩選方式的學生們。

所以當你自己發現,或者是發現自己的孩子不是這個篩選機制下最後的勝利者,趕快捨棄這個便宜的義務教育,找到讓你的孩子能夠發光的教育方式。

文章才發一個月,就已經接連發生台鐵漲價以及醫療第一線離職潮(收入太低壓力太大)的情形 https://www.peopo.org/news/800282